Joana Méndez, enfermera del Hospital Moyano y quien prestaba servicios en una de las UFU, describe la situación como “muy triste” y denuncia que, “después de dos años, se los dejan en la calle sin ninguna explicación”. La decisión llega en un momento en que el país aún se enfrenta a los efectos de la pandemia, y cuando, según Méndez, “se espera un pequeño rebrote” del virus en las próximas semanas. La controversia se agrava aún más debido a las decisiones contradictorias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires frente a las recomendaciones nacionales.

Un sistema de salud ya golpeado

El cierre de las UFU resalta las debilidades previas en el sistema de salud de la ciudad. Joana Méndez señala que “en un sistema de salud de la ciudad que viene con un faltante de personal importante”, la reducción de recursos es un golpe adicional. Las UFU, desde su creación, se habían convertido en imprescindibles para controlar los casos de COVID-19, especialmente en momentos críticos de la pandemia. Con 17 enfermeros contratados inicialmente solo cuatro llegarán al último día de funcionamiento de las unidades febriles.

Además, el personal administrativo, contratado de forma monotributista para aliviar la carga de trabajo de los sanitarios, experimentó un trato similar. Méndez narra que “algunos no les han pagado aún… los dejaron en la calle”, resaltando la precariedad laboral a la que se enfrentan. Esta situación no solo afecta a los trabajadores, sino que, según Méndez, “la salud pública tan necesaria”, corre el riesgo de ser erosionada por decisiones políticas que priorizan la imagen sobre las necesidades reales.

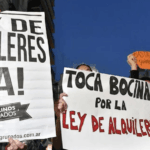

Decisiones políticas y sus consecuencias

El contexto político no puede ignorarse en este escenario. Méndez apunta que la decisión de cerrar las UFU parece ser “una de tantas medidas que se vienen dando, estas medidas aperturistas y netamente publicitarias”. En contraste con otras jurisdicciones donde persisten medidas preventivas, la administración de Horacio Rodríguez Larreta, junto con Fernán Quirós, optaron por un camino diferente. Para Méndez, esta política crea una peligrosa ilusión de seguridad, porque “no sabés cuán real es lo que dicen en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires”, especialmente en ausencia de datos de testeo confiables.

Esta situación empuja a la ciudad hacia una especie de “oscuridad estadística”, donde el número real de casos de COVID-19 podría estar subestimado. “Si vos no tenés templo de testeo, ¿dónde va a ir la gente?”, pregunta Méndez, sugiriendo que sin las UFU, los diagnósticos de casos positivos se convertirían en “una gripe, por ejemplo”. Este escenario no solo es potencialmente desastroso para la gestión sanitaria, sino que también subestima el compromiso comunitario por detener el avance del virus.

La precariedad laboral en el sector salud

Más allá de las decisiones políticas, el testimonio de Joana Méndez pone en evidencia las realidades cotidianas del personal de salud. “En algunas pabellonas tenés dos enfermeras para 30 pacientes con padecimientos mentales”, explica, sugiriendo que la escasez de personal es una lucha constante en el sistema de salud pública. La falta de reconocimiento profesional y las bajas compensaciones salariales, para Méndez, no son solo cuestiones de recursos, sino de justicia elemental para con quienes estudiaron hasta “seis años para recibirse”.

Esta situación se refleja también en las largas esperas que los pacientes enfrentan en las guardias. En palabras de Méndez, “no damos a basto con el trabajo”, lo que lleva a un desgaste tanto físico como emocional entre el personal sanitario. Sin embargo, ante esta realidad, la vocación de estos profesionales permanece inquebrantable, a pesar de que, como dice Méndez, “el no reconocimiento nuestro es una cuestión económica”.

¿Hacia dónde va la salud pública en Buenos Aires?

El cierre de las UFU es más que un evento aislado; es un síntoma de problemas sistémicos más amplios que afligen la atención médica en Buenos Aires. La falta de recursos, el tratamiento precario al personal y las decisiones políticas erráticas han dejado muchas preguntas sin respuesta sobre el futuro de la salud pública en la ciudad.

Al final, la crisis actual plantea la cuestión de hacia dónde van las prioridades de la política sanitaria en Buenos Aires. Como menciona Joana Méndez, “la pandemia no se terminó”, y las acciones actuales moldearán la capacidad de respuesta de la ciudad ante futuras emergencias de salud pública. Sin un compromiso claro para mejorar y fortalecer el sistema de salud, el bienestar de los ciudadanos y la labor de incansables profesionales como Méndez seguirán estando en peligro.

La entrevista con Joana Méndez termina con un agradecimiento mutuo, pero también con una esperanza tácita de que estas palabras puedan resonar donde sea necesario para provocar el cambio. En un sistema donde los números ya no reflejan la realidad, las voces de los trabajadores de la salud se convierten en un testimonio vital y urgente que pide no ser silenciado.